丸の内は、およそ皇居外苑と東京駅に挟まれた地区で、東京駅を中心に、北に隣接する大手町と共にオフィス街として発展してきました。今や大手銀行や大企業のビルが建ち並び、日本の金融・経済の中心地の一つとなっている丸の内。

その丸の内一帯は丸の内には広大な草原が広がっていました「原野」と呼ぶのがふさわしい荒れ地でした。それもわずか100年前の話です。信じられるでしょうか?

今回は丸の内の歴史、江戸時代からオフィス街誕生までについてお話したいと思います。

江戸城築城後の丸の内

「わが庵は松原つづき海近く 富士の高嶺を軒端(のきば)にぞ見る」

これは江戸城を築城した太田道灌の歌です。この歌の土地こそが丸の内であるとされています。松原が続いている美しい海が後の世では日本一のオフィス街になるとはだれが想像したでしょうか。

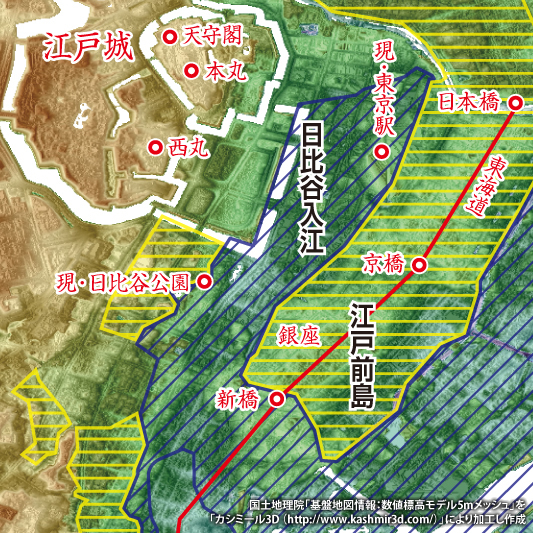

徳川家康が1590年に江戸城を居城とする前は、丸の内あたりは東京湾の一部で日比谷入江と呼ばれていました。

築城から2年後、この入り江が埋め立てられて江戸城が拡張されました。そして新たに外堀が作られ、外堀であったものが内堀となったため、御曲輪内(おくるわうち)と呼ばれるようになった。

かつての丸の内は大名屋敷の街だった

埋め立てられてからは大きな大名屋敷の街に生まれ変わりました。

親藩や譜代大名の屋敷が24あまり建設され、大名小路と呼ばれました。南北町奉行や勘定奉行の奉行所、評定所も置かれ、外堀には要所に橋が架けられて通行できるようになっていましたが、見附と呼ばれる見張り付きの城門が設置されて厳しく監視されていた。丸の内は基本的に「武士の街」であり江戸の町人にとっては近寄りがたい所でした。

丸の内の地名の由来

日本有数のビジネス街として知られる千代田区丸の内。地名の由来はまさに江戸城の濠で囲まれた城内であったことにあります。そのため、丸の内、という地名は日本全国の城下町に複数見られます。

丸の内の「丸」は、本丸、二の丸、三の丸など、城を構成する区画の事です。曲輪(くるわ)」、「郭(くるわ)」とほぼ同意義で、単に「丸の内」、「御曲輪内」といった場合、そのまま城内を表します。

もともと鎌倉時代や室町時代に作られた城は大半が山城でした。平地が取りづらい山城で、城の区画を作るとどうしても曲がったり、小さな円形になります。おそらくそのことから城の区画を「丸」や「曲」といった曲線をイメージする言葉で呼び始めたと考えられます。

丸の内のオフィス街で遭遇した標柱。#庄内藩 酒井家神田橋上屋敷跡。

東京都心で「庄内藩 」や 「致道博物館」の名を目にする嬉しさよ!

写真右は、建設費用の募金を呼びかける通知書。「庄内藩は譜代第一の家柄なので一の口の屋敷を」という新井白石の建議が紹介されている。#鶴岡 #歴史 #史跡 pic.twitter.com/SthBxE3YzL— にゃおさま (@nyaomasa007) June 20, 2021

おはようございます😃

和田倉門守衛所跡。石垣、石橋、守衛所と時代を感じる一連の石の流れ。

通りの向こうはもう丸の内のビル群。まるで、江戸時代と現代の境界線のような場所。

こういった歴史的遺構を見る度に、今建設されているビルの100年後がイメージできないのだけど🙁 pic.twitter.com/lCPlMIA6AL— 📚本📚 (@HONLOVE13) December 15, 2020

明治維新後の丸の内

明治維新後のこの地は荒涼とした雰囲気に包まれました。

明治に入り、廃藩置県が行われ、大名としての地位が失われます。幕府もないため、江戸の大名屋敷も不要に。大名小路も主を失った屋敷であふれ、朽ち果て、行き倒れや、乞食同然の人がいる、すたれた町になってしまいました。

明治政府はこうした大名小路に目を付けます。宮城となった江戸城に近いことや、大名屋敷の建物が、兵舎に転用できるため、ここに軍の設備を作ることにしました。こうして丸の内は兵士の町になっていきました。

明治初期の頃は、反乱を抑えるなど、対内的な役割を持っていた軍隊ですが、やがて対外的な意味合いを大きくしていきます。軍備が拡張されるようになると丸の内の施設では手狭になっていきます。そのため、より広い土地がある大名の中屋敷へと移転することになりました。

大名はことごとく地元へ戻り、かつての大名屋敷を引き受ける人物はおらず、あたりは廃屋が広がる場所になってしまいました。

結局、大名屋敷は取り壊されて官有地となりました。

皇居を守るため、武家屋敷の多くは兵営として使われます。明治5年、日比谷に練兵場ができ、周囲に高知(土佐)と鹿児島(薩摩)の藩兵屯地、さらに兵部省(後の陸軍省)などができます。

江戸時代の北町奉行所の流れをくみ、司法省や内務省が置かれましたが、大火で周囲はほとんど焼失してしまいました。

明治4年にできた警保寮は明治7年(1874)に東京警視庁となりました。八重洲には監獄もありました。

オフィス街「丸の内」が始まる

明治21年、市区改正条例が施行され、丸の内は市街地へ転化されることが決まります。

陸軍兵営が移転した後の明治23年に、造船と海運(日本郵船)が好調だった三菱の2代目当主・岩崎弥之助に150万円で払い下げられました。

軍関係の施設が次々に移転していくと、丸の内は再び草の生い茂る原野と化し、三菱ヶ原と呼ばれました。風紀も悪く、車夫が草に隠れて賭博をしていることから、「賭博が原」とも揶揄されるようになりました。

明治27年に丸の内最初のオフィスビルである三菱一号館が竣工、これを皮切りにロンドンのロンバード街に倣った赤煉瓦街が建設され、一丁倫敦(いっちょうろんどん)といわれるようになりました。

三菱の手でオフィス街が築かれたこの地区は、現在に至る三菱グループ各社の本社や三菱地所所有のオフィスビルが集中するようになりました。

明治43年(1910)11月11日、東京丸の内で女性の死体が見つかりました。被害者は「木下つや」という19歳の娘で、両腕が縛られ、首に刺し傷がありました。犯人はわからず、この「お艶殺人」は迷宮入り事件として名前を残すことになります。

殺人現場は東京府庁にも警視庁にも近く、どうして犯人がわからなかったのか不思議です。しかし、当時の丸の内は、夜の7時ともなればほとんど人通りが途絶える場所でした。そもそも現場は三菱本社の隣の「草原」で、まるで目撃者がいなかったのです。

信じられないことに、わずか100年前、丸の内には広大な草原が広がっていました。

そんな中、現在ビジネス街として特に注目を集めている大手町の発展はどのようなものだったのでしょうか。

東京エリアの歴史を、大手町を中心にご紹介します。歴史と未来が共存する東京(丸の内、大手町、有楽町)エリア

言わずと知れた日本経済の中心地「東京エリア」

丸の内、大手町、有楽町を有する東京エリアは、多種多様なビジネスパーソンが闊歩する、日本のビジネスの震源地ともいえる地域です。

高層ビルが集積する先進的な雰囲気と共に、皇居外苑や赤レンガで装飾された駅舎などは世界の観光客を魅了しており、歴史と未来が共存する唯一のエリアとして認知されています。

中でも三菱グループの本社が集中し超高層ビルが建ち並ぶ「丸の内」は、日本屈指のオフィス街を形成しています。

そんな丸の内に隣接するのが、中央区との区境にあたる「大手町」です。

大手銀行、商社、マスコミ、政府系金融機関などがひしめく大手町は、丸の内と共にオフィス街として成長してきました。

さて、東京エリア発展の歴史を紐解いていくと江戸時代まで遡ります。

今から400年前、江戸開府以来「江戸城」が日本の政治・経済・文化の中心となりました。

今の皇居には江戸城があり、現在の丸の内オフィス街には武家屋敷が立ち並ぶ街並みでした。

現在、諸国の大名屋敷が立ち並んだ東京駅と皇居の間には約23万人ものオフィスワーカーが集まっています。

事業所総数は4,000社を超え、土地面積120ヘクタールの巨大なビジネスセンターへと発展しました。江戸城が皇居へと姿を変えたのは明治維新の折、今から150年前のことです。

倒幕後、現在の丸の内オフィス街である大名屋敷の町並みは軍用地として利用されていましたが、程なくして明治政府は丸の内の市街化に動きます。

民間企業へ払い下げが打診されると、1890年(明治23年)に三菱社が土地を一括して取得し、今日のようなビジネス街へと発展していきます。丸の内のビジネス街としての歴史は、西洋風の外観を持つ煉瓦造の建築物である「三菱一号館」の竣工で幕を開けます。

三菱一号館を皮切りに次々と建設される赤レンガの街並みは、「一丁倫敦」と呼ばれ親しまれました。

そして、1894年から始まった第一次開発以降、三菱グループの中心地として次々とオフィスビルが竣工し、高度経済成長期を経て第二次開発と向かいます。この付近一帯がビジネス街として急速に発展したのは、1923年アメリカ式の大型ビル到達点とされた「丸ビル」完成後です。

日本で初めてオフィスビルに商業施設が導入されたビルとして大注目を浴び、現在に至るまで長く親しまれることになります。

大手町の発展

大手町の発展は、高度経済成長期におけるビルの新築ラッシュからですが、日本屈指のオフィス街へと成長を遂げるのは、1998年から始まった三菱地所による丸の内大規再構築以降です。

高層ビルの多くが老朽化を迎えた2000年代以降、「連鎖型都市再生プロジェクト」により、大手町の再開発が連鎖的に行われました。

大手町地区を国際的なビジネス拠点とするため、大手町合同庁舎1・2号館の跡地を玉突き式で再開発していき、大手町フィナンシャルシティグランキューブなどの超高層ビルが建設されました。

このオフィスビルは最新のBCP機能を有し、「災害時にも止まらないオフィス」を実現。

この再構築より、大手町の国際的なビジネス街としての地位は盤石なものとなり、2017年である去年には、商業と緑の融合である大手町パークビルが竣工されました。

出典:このまちアーカイブス | 不動産購入・不動産売却なら三井住友トラスト不動産

【丸の内】今と昔 | 派遣の仕事・人材派遣サービスパソナ

歴史 | 東京(丸の内・大手町・有楽町)エリアを知る | 三菱地所オフィス情報